|

|

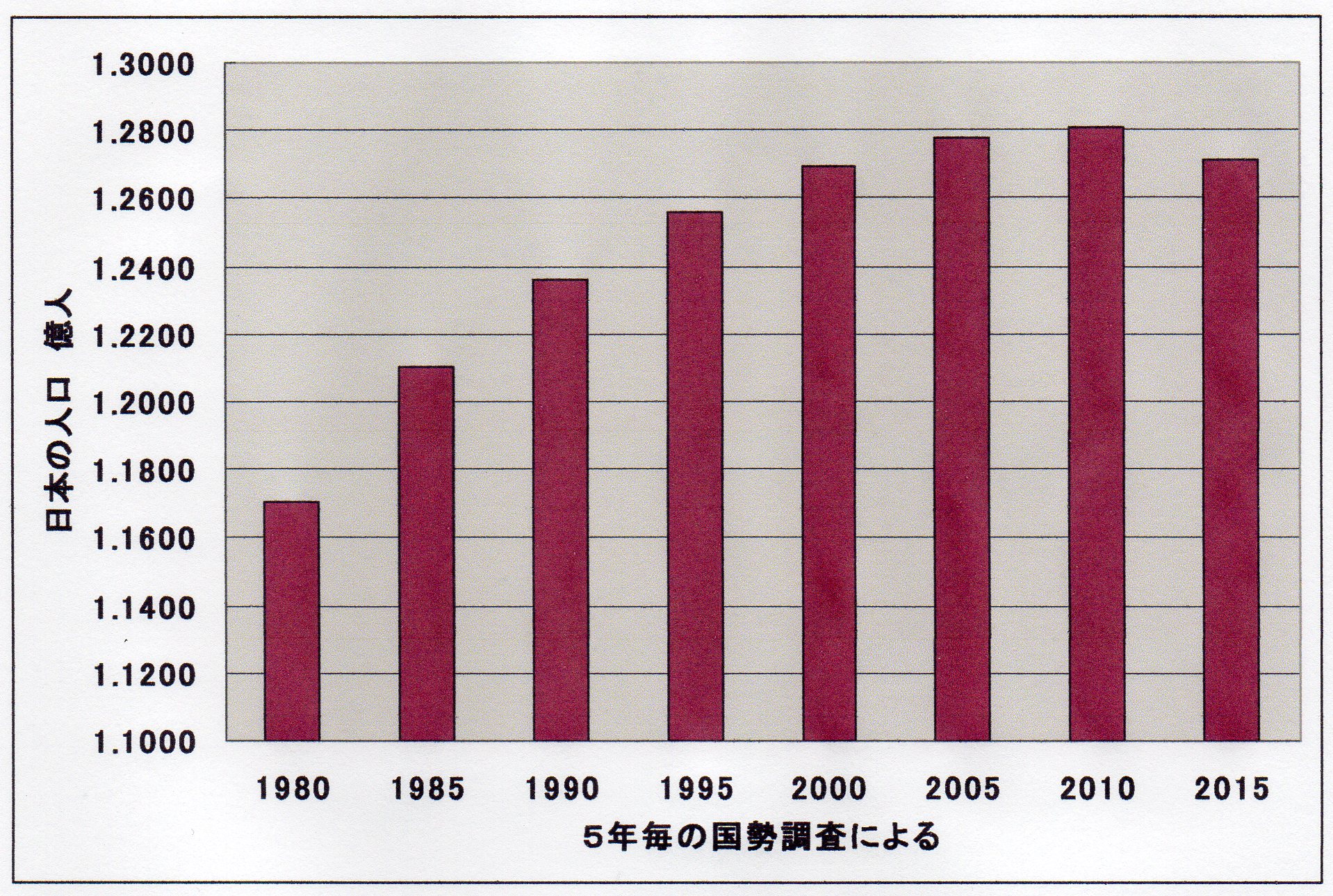

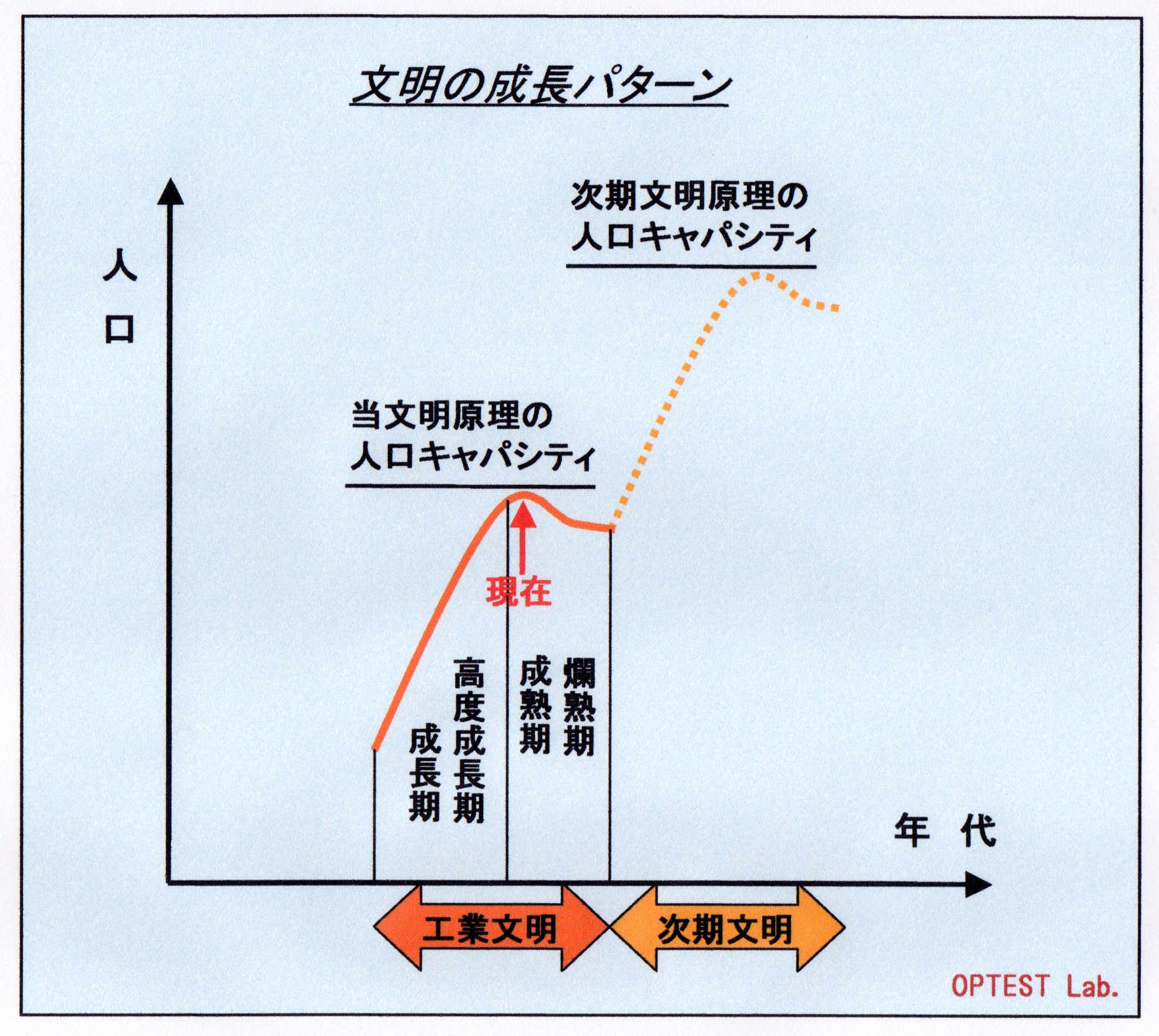

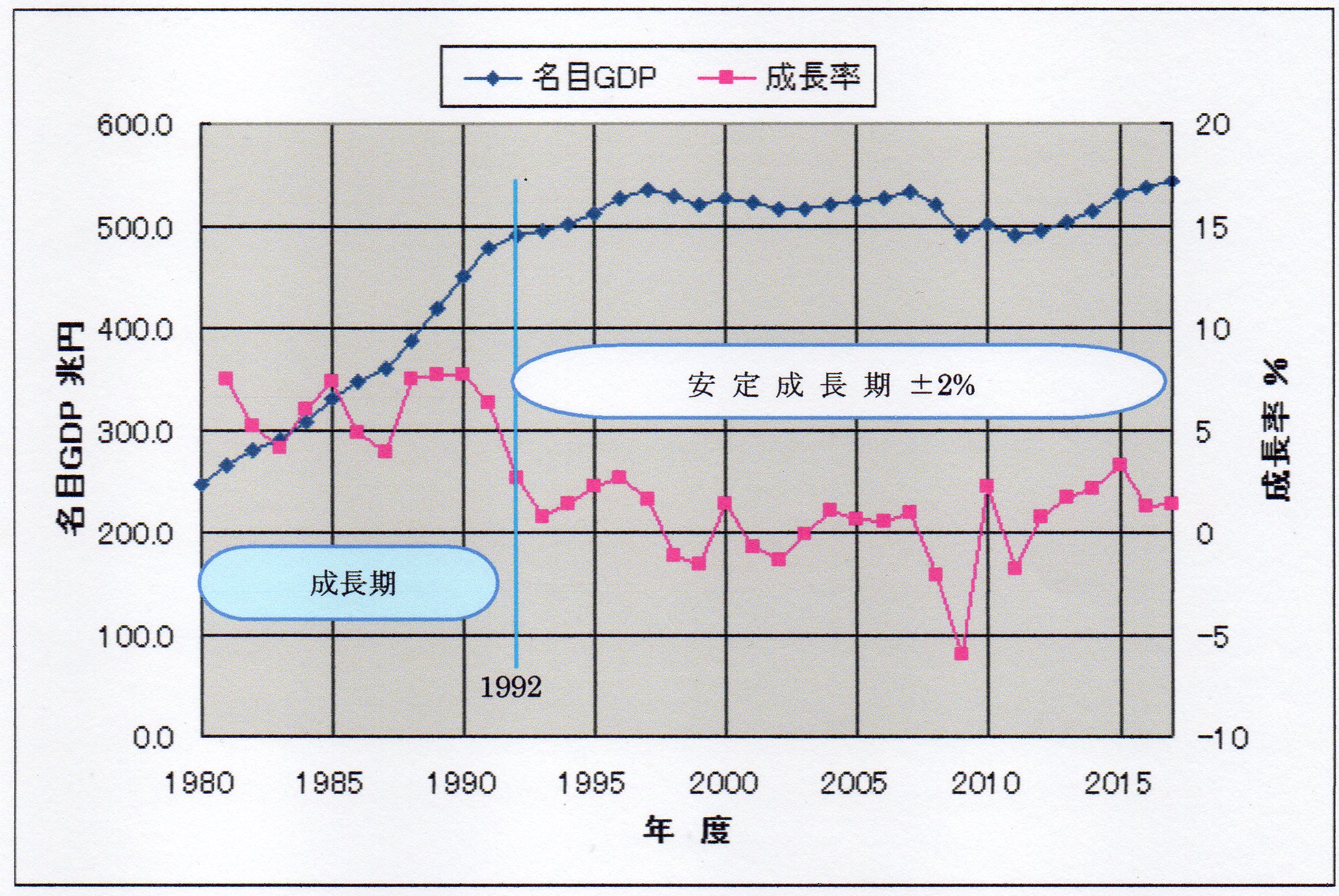

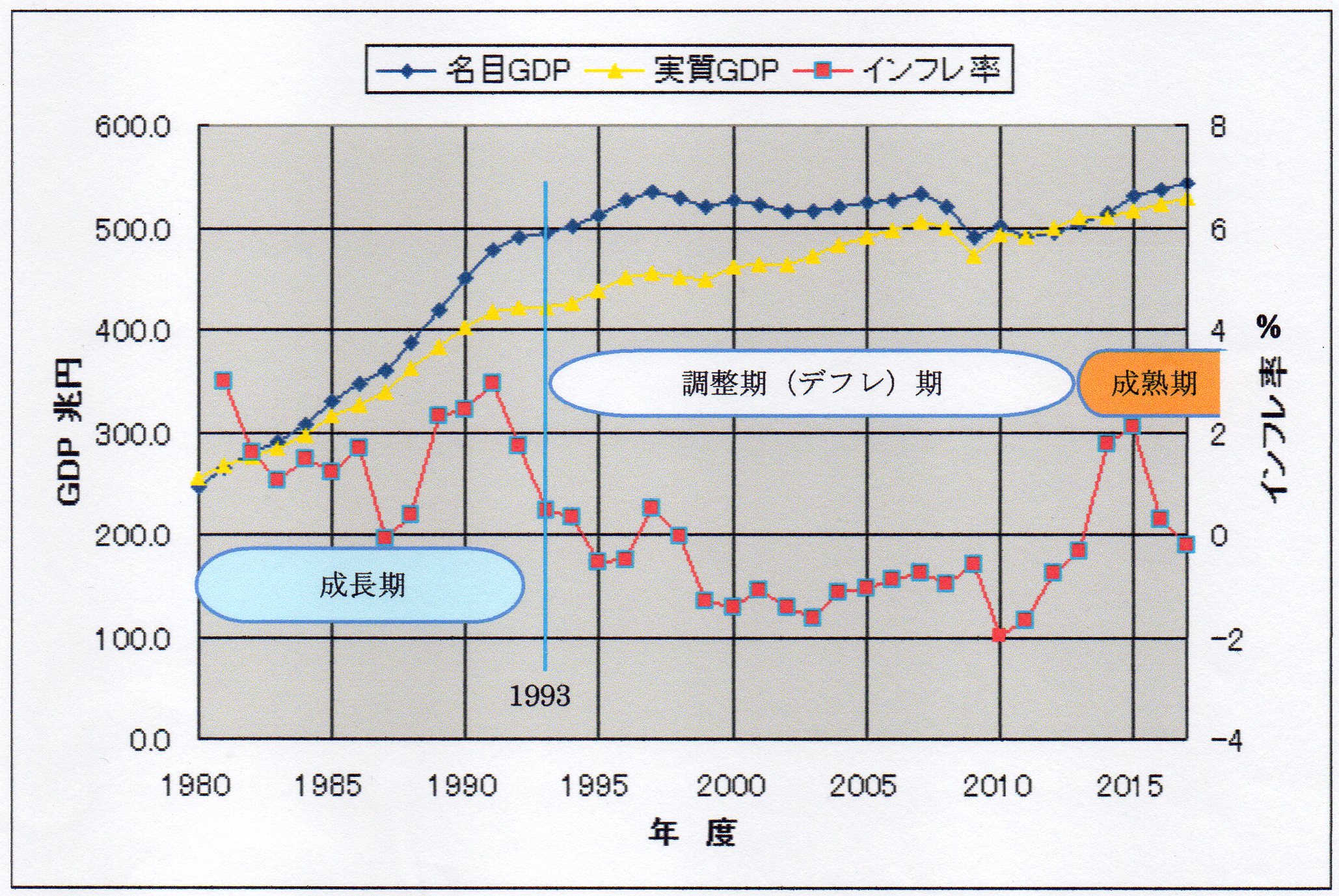

OPTEST 未来学研究室へようこそ 低成長がもたらす資本主義と民主主義の危機が迫るなか 日本未来学会はいま暗黒のかなたに一筋の光明を見出した。 Ⅳ、成熟文明期の経済政策 Ⅳ-1)人口推移からの成熟期 未来学の時間レンジは、間もなく(数百年)、その内(数千年)、やがて (数万年)と長いレンジを扱って きました。人口は全ての人々の営みの総決算が表れているので人口推移は多くを物語ってくれます。 未来学に歴史人口学を導入すると現在から数十年の近未来を扱うことが出来るようになるのです。   5年に一度の国勢調査によると日本の人口推移は左図になります。先に示した文明の成長パターン(右図) からして、人口が減少局面に入った2010年から2015年の間に日本の文明は成熟期に入ったと言えます。 Ⅳ-2)GDP成長率からの成熟期   GDP成長率の推移グラフ(左図)をみると1991年までは4%以上の成長を続けていたのが、 1992年以降は見事に概ね±2%以内の安定ゾーンに納まっています。 1992年以降景気が悪い、暗黒の10年、20年と言いながら25年間景気回復を目指してもがいて来ました。 一方でいつまでも経済成長は続かない、安定成長だの脱成長を志向すべきだ、とか言われていたけど 左図を改めてみると既に1992年以降見事に安定成長期に入っていることが分かります。 この25年間はたしかに不景気で暗黒でしたが将に安定成長時代だったのです。 他方、インフレ率(名目成長率―実質成長率)の推移グラフ(右図赤)をみると、1993年から2012年まで インフレ率が概ねマイナス即ちデフレであることが分かります。デフレ基調のこの期間は安定な(増えない) 需要に対して過剰な供給を調整(リストラ、賃金カットや倒産など)していた苦しい暗黒の時期とも言えます。 2013年からはデフレ脱却したかにみえます。2013年にはこれらの調整がほぼ終了して増えないけど安定した 需要に対してほど良い供給体制が整った成熟期に移行したのです。安定成長を経てデフレ脱却した状態、 これこそ文明の成熟期なのです。もしかして日本は世界に先駆けて成熟文明期に到達したのかもしれません。 そうなら人類史上画期的な出来事と言えるでしょう。 興味深いのはGDP成長率からみた文明の成熟期と人口推移からみた成熟期がぴったり一致することです。 人口推移は少なくとも二世代前からの人々の営みの集成です。人々は半世紀以上前からこの成熟期に入る 時期を正確に知っていたことを示唆しています。ちなみに政府の人口問題調査会は1974年の人口白書で 2010年には日本人口はピークを迎えると予測出来ています。恐るべし歴史人口学! 2013年以降はくしくも安倍政権期(2012.12~)と重なります。アベノミクスの大成功とも言えそうです がしかし、名目GDPと実質GDPの差(これの変動が需給ギャップに対応する)が安倍政権誕生前の 2010年頃には既に解消が進んでいます。つまり安倍政権は丁度デフレが解消され成熟期にさしかかった 時期に運よく登場したとも言えます。 アベノミクス大実験の結果であるGDPとインフレ率の実績から言えることは、 金融政策・・異次元の金融緩和にもかかわらずインフレに 振れたのは2014/15年のみ。 金融緩和は成長期には大きな効果があったが、成熟期には効果がないことが実証され、 貨幣数量説は実証的に完全に否定された。円安には効果あったが実体経済には影響ない。 ⇒為替相場のコントロールには使える。 財政政策・・大規模な財政出動にもかかわらず真水分の成 長効果もなかった。 財政出動は成長期には乗数効果により大きな効果があったが、 成熟期には需給はタイトだから 真水分の効果も出ない。経済成長政策としては意味ない。 ⇒社会的共通資本の充実政策として長期継続的な社会投資政策とすべき。 成長戦略・・成長率を見る限り今のところ成長率に寄与は していない。 成熟期は経済は安定(成長しない)ので成長戦略は意味をなさない。 ⇒働き方改革や生産性改革などの目的を経済成長から労働時間の短縮へと全面的見直し(転換)が必要。 成熟期はトータルとしては成長しないけど個々の分野では国際的にも激しい浮き沈みがある。 新興国と差別化して国益を守る政策に転換すべき。成長期には成長戦略が、調整期には調整戦略が、 成熟期には成熟戦略がそれぞれその期に応じてあるはず。既に成熟期なのにそれに気づかず いつまでも成長期や調整期の政策を取り続けるとかえって害を及ぼす懸念がある。 成熟期に成長戦略を取ると需給ギャップがまた広がることになる。せっかく解消した需給ギャップが 安倍政権下の2013年以降そろりと動いているのが不気味。 Ⅳ-4)成熟文明期の経済政策 1、社会的共通資本への投資 成長期の社会資本への投資はダム、道路、社会インフラなどの公共投資でした。いずれも経済成長に 資するものです。これに対し社会的共通資本とは、かつてアメリカで経済学界を二分した宇沢弘文が 唱えた概念です。当時世界はまだ成長期だったので理解されず負けました。勝ったのはノーベル賞学者で 固めたシカゴ学派、新自由主義です。宇沢弘文が勝っていたらこんな世の中にはならなかったのに残念です。 成熟期の社会的共通資本とは、経済成長には直接関係しないけど全員の豊かな暮らしに資する公共投資と 言えます。老朽インフラの整備や年金の充実(ベーシックインカム)も立派な社会的共通資本です。 一番分かりやすい例はずばり人への投資です。人こそ成熟期の最大の社会資本です。最近は介護支援、 教育無償化、子育て支援、少子化対策(その前に婚活支援も?)などが政府の重要政策と位置付け られて来たので理解が進んで来た感もありますが、アベノミクスとの関連で言われると経済成長を目的と した成長期の政策の感がぬぐえません。目的を再設定すれば成熟期の福祉政策としても有効と思います。 とりわけ教育は重要です。成長期気質の旧人類のあとに成熟期に適応した新人類を育てなければ 成熟期は維持できません。教育無償化もいいと思いますが無償化対象の学校は哲学(インド哲学を 推奨)と歴史(ヘロドトスを推奨)を教えなければなりません。 2、非関税障壁の構築 新興国と差別化して国益を守る政策の具体例はアップルの戦略が好例です。iPhoneは他社でも同様な物が 同程度のコストで作れます。新興国で製造すれば他社が参入すればするほどかえってコストは下がります。 でもiPhoneは他社の二倍の価格で売れる価値を持っています。この秘密は文化的な非関税障壁です。 自由貿易論者は関税撤廃を主張するけどどっこいグローバル企業はダブルスタンダードの非関税障壁で 防衛しています。逆に他国の非関税障壁の撤廃を強力に要求しています。日本の非関税障壁もことごとく 撤廃されました。TPPなども警戒すべきです。日本も思い切りガラパゴスなスマホで対抗したらどうでしょう。 歴史的にみても文明の成熟期に達すると豊かさを求めて周りの野蛮国から侵入して来て滅ぼされるのが常です。 最近ではEUがこの憂き目に合っています。この侵入は軍事力では防げないのです。防衛手段は非関税手段 のみです。成熟期文明の差別化による非関税障壁で野蛮国からの侵入を防ぐのです。例えば日本語を強要する、 とこれまた国際問題になりかねないので、ある種の職業(教員)の採用試験には日本語での試験にするとか。 一方工場労働者の採用試験には東アジア系言語で試験するとかして密かに二分化を図る。一方は低賃金で 長時間労働を厭わない人々、他方は社会的共通資本に支えられたまあまあの賃金で幸福感を味わえる価値観を 持った成熟文明人。新興国と差別化するには新興国とは違う価値観を持った成熟文明に適応した人間に 育てる必要があります。この価値観の違いが非関税障壁になるのです。そのため国費で成熟文明を教育する事 こそ社会的共通資本への投資です。成熟文明では富の重要性は下がります。「健康で負債がなく、 心にやましい事が無い状態」こそ幸福なのです(アダムスミス)。去り逝く高齢者も安らかに逝けるような 哲学(インド哲学を推奨)を身に着ける必要が有ります。哲学こそ成熟文明期の社会的共通資本です。 3、新興国と差別化して国益を守る政策への転換 実は成長期にも激しい浮き沈み(産業構造の転換)があって国益を守るためにかつて通産省が協力な指導力を 発揮しました。そのお蔭で日本は強い経済力を発揮しました。その後、新自由主義のもと、通産省の強力な 指導力は非関税障壁とみなされて影を潜めさせられました。トータルパイの成長しない成熟期こそどの分野を 外国勢にまかし、どの分野を国内産業として伸ばすかの選択は極めて重要な国策です。この選択を新自由主義の グローバルスタンダード(実はグローバル企業のスタンダード)に委ねていては国益は守れません。 成熟文明期には中国の社会主義市場経済みたいな強力なコントロールが必要でしょう(トランプの狙いもこれ)。 さりとてかつての通産官僚みたいな猛者が現在の経産省や内閣府にいるのか懸念されます。やはり歴史と哲学を 彼等にも学んでもらうしか無いようです。それには全世代型福祉(安倍政権のキャッチ)として官僚にも政治家 にも無料で再教育の機会を与えていいでしょう。 4、財源 財源はいっぱい有ります。アベノミクスの景気対策に使っていた予算が毎年数十兆円規模で有ります。 これは役に立ってないことは証明されたのだから、社会的共通資本やその他に充分使えます。 以上 2019年2月 日本未来学会会員 オプテスト未来学研究室 室長 仁木尚治 |